在企业日常运营中,薪资发放的准确性直接影响员工信任度与组织稳定性。算薪系统误差频发现象,往往源于数据采集分散、规则设置复杂、流程缺乏标准化等环节。例如考勤记录与绩效数据未实时同步、津贴补贴规则未及时更新、跨部门协作信息断层等问题,都可能引发薪资核算偏差。尤其在员工基数大、薪酬结构多元的企业中,人工核对效率低、容错率高的痛点更为突出。

一、算薪误差的三大核心成因

首先,数据孤岛问题普遍在。多数企业的考勤、绩效、社保等数据分散在不同系统,手动导入导出易产生遗漏或格式错误。其次,规则配置灵活性不足导致特殊场景处理失效,如跨区域薪资政策差异、临时调薪回溯计算等场景缺乏自动化支持。之后,流程节点缺乏校验机制,从数据录入到审批发放的全链路中,缺少异常预警与纠错功能。

二、化系统的优化路径

通过数字化工具重构算薪流程,可系统性降低误差风险:

- 数据一体化整合:对接考勤机、OA、ERP等系统,实现多源数据自动抓取与清洗

- 动态规则引擎:预设500+薪酬计算模板,支持自定义公式与政策参数实时更新

- 全流程可视化监控:设置28个关键校验节点,异常数据自动标红并推送复核提醒

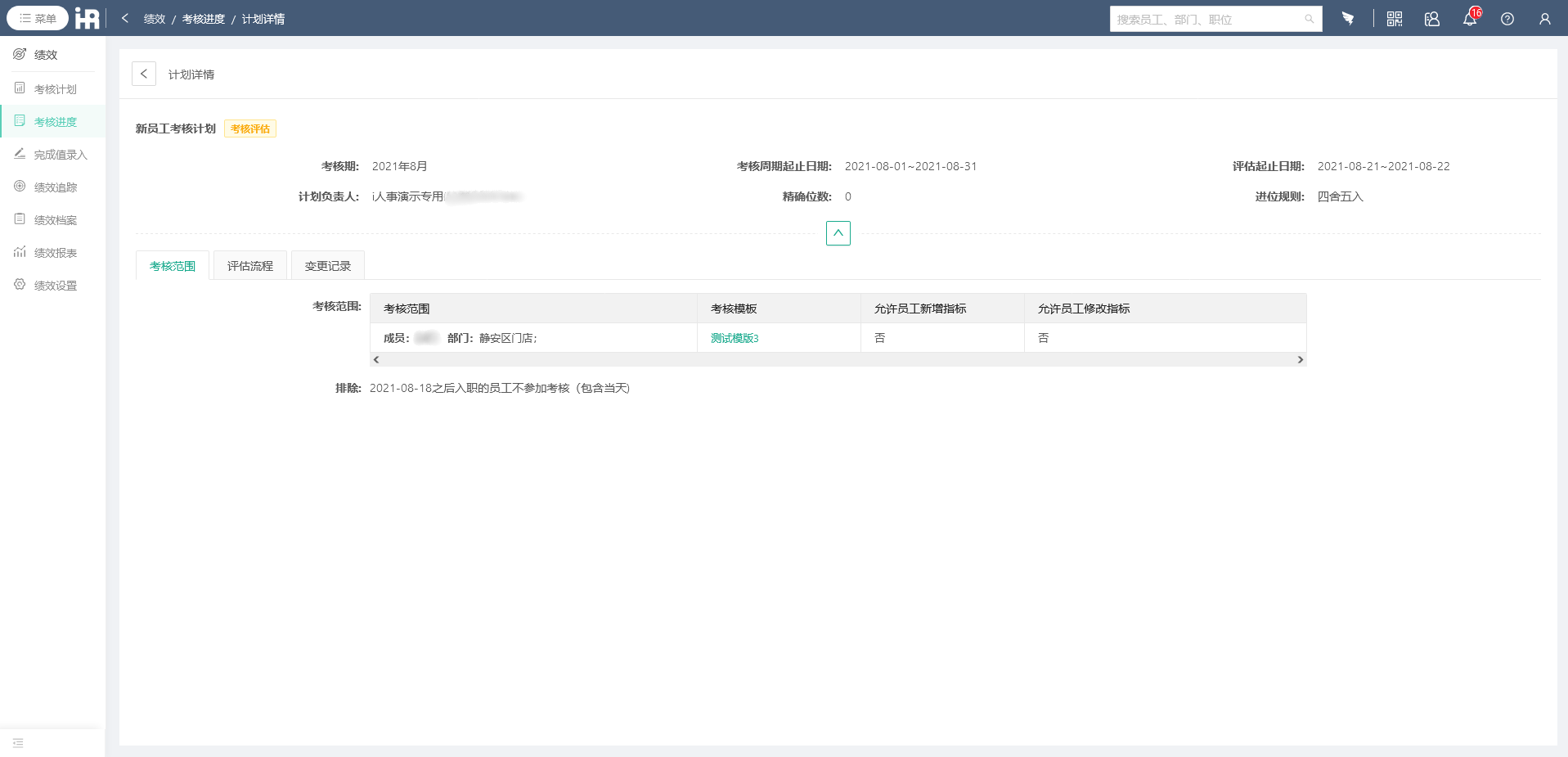

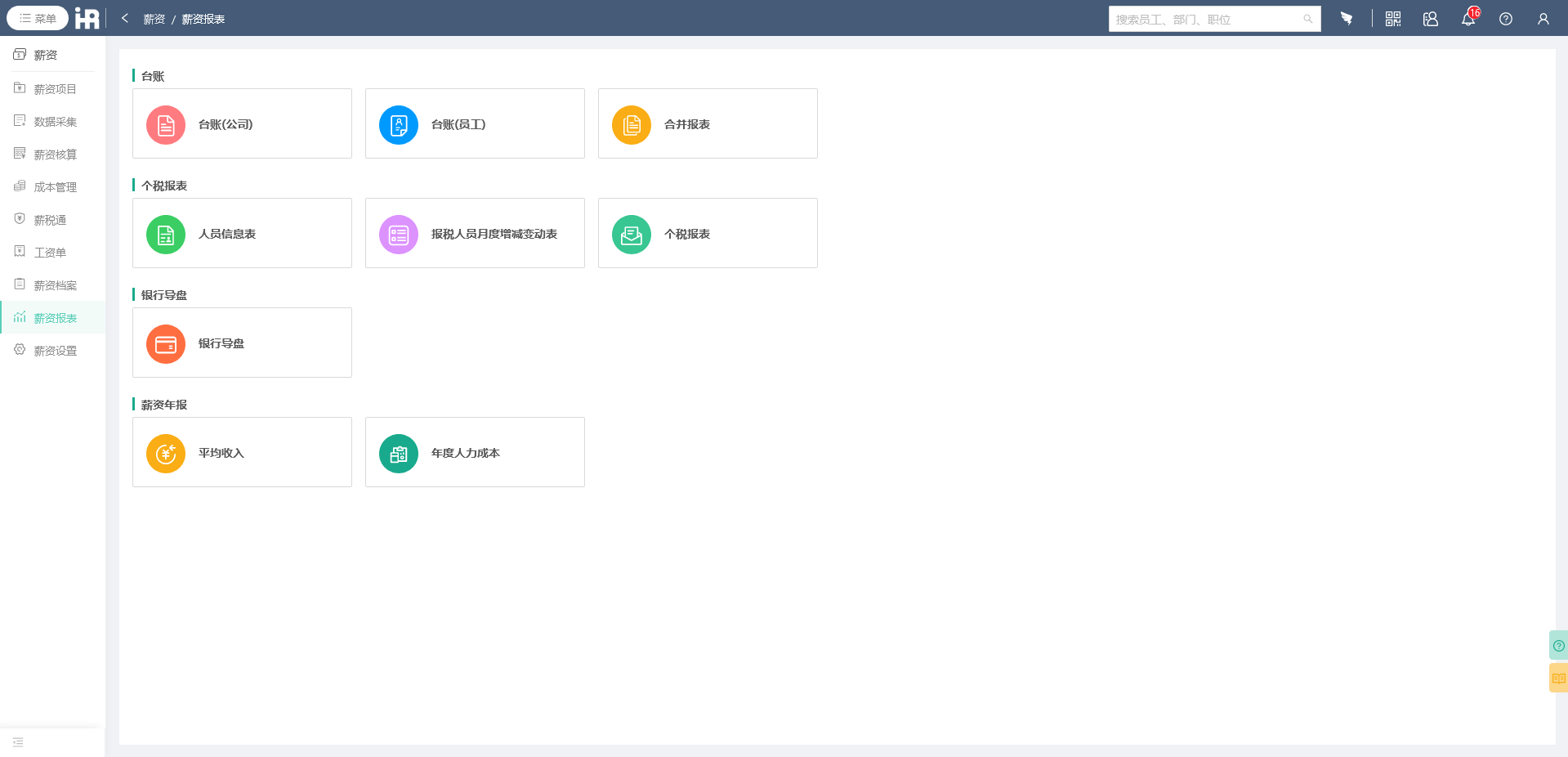

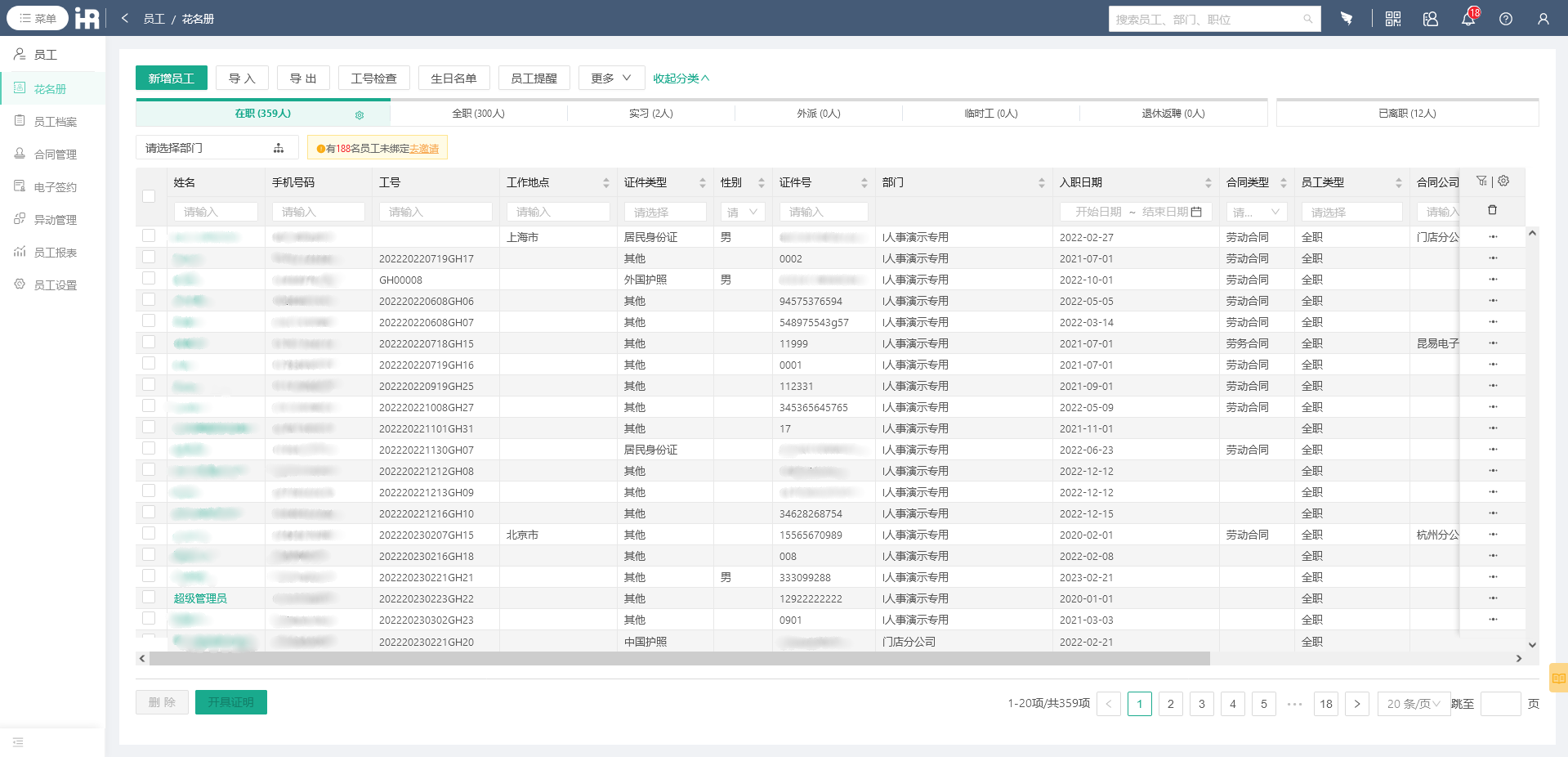

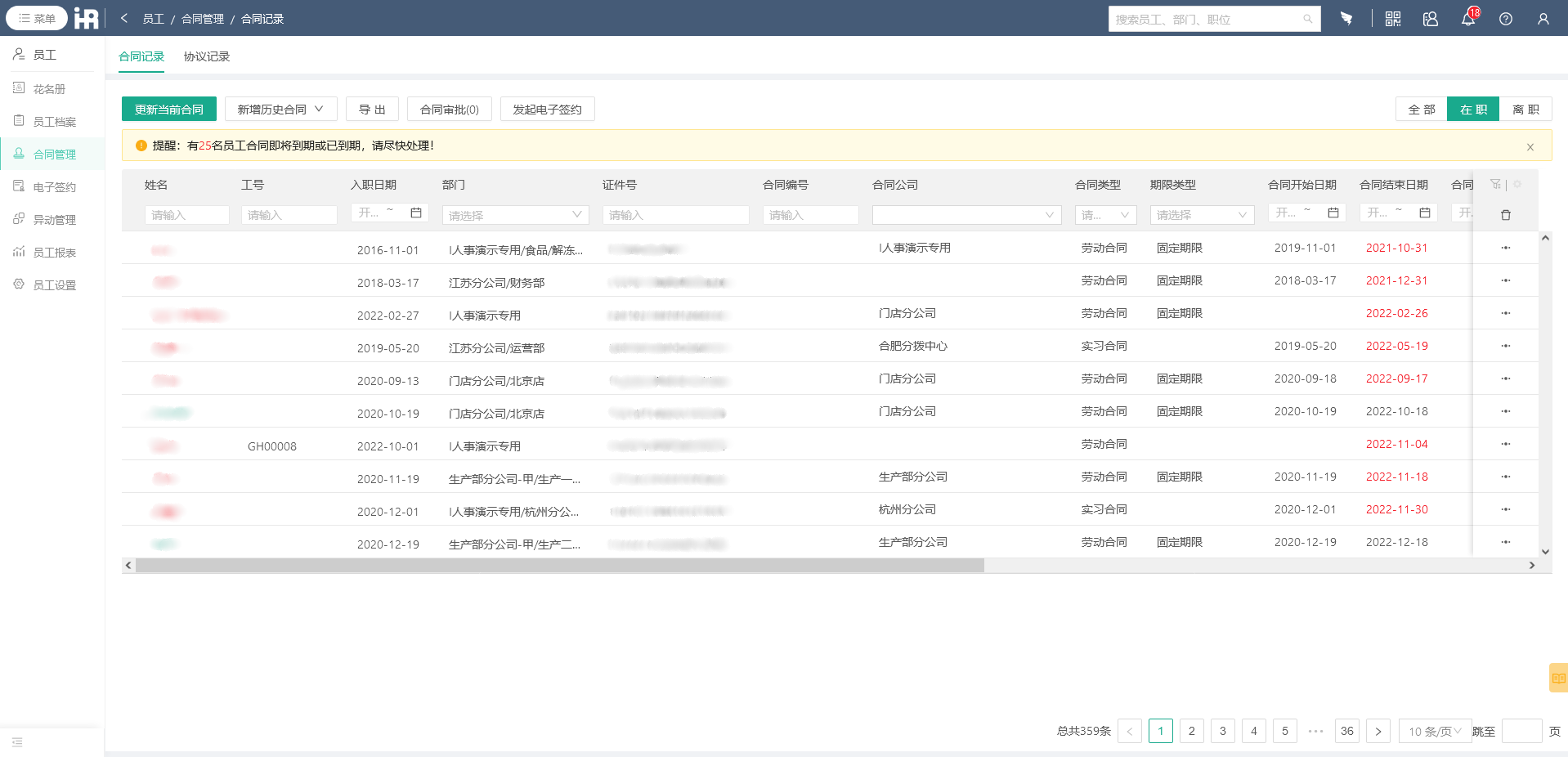

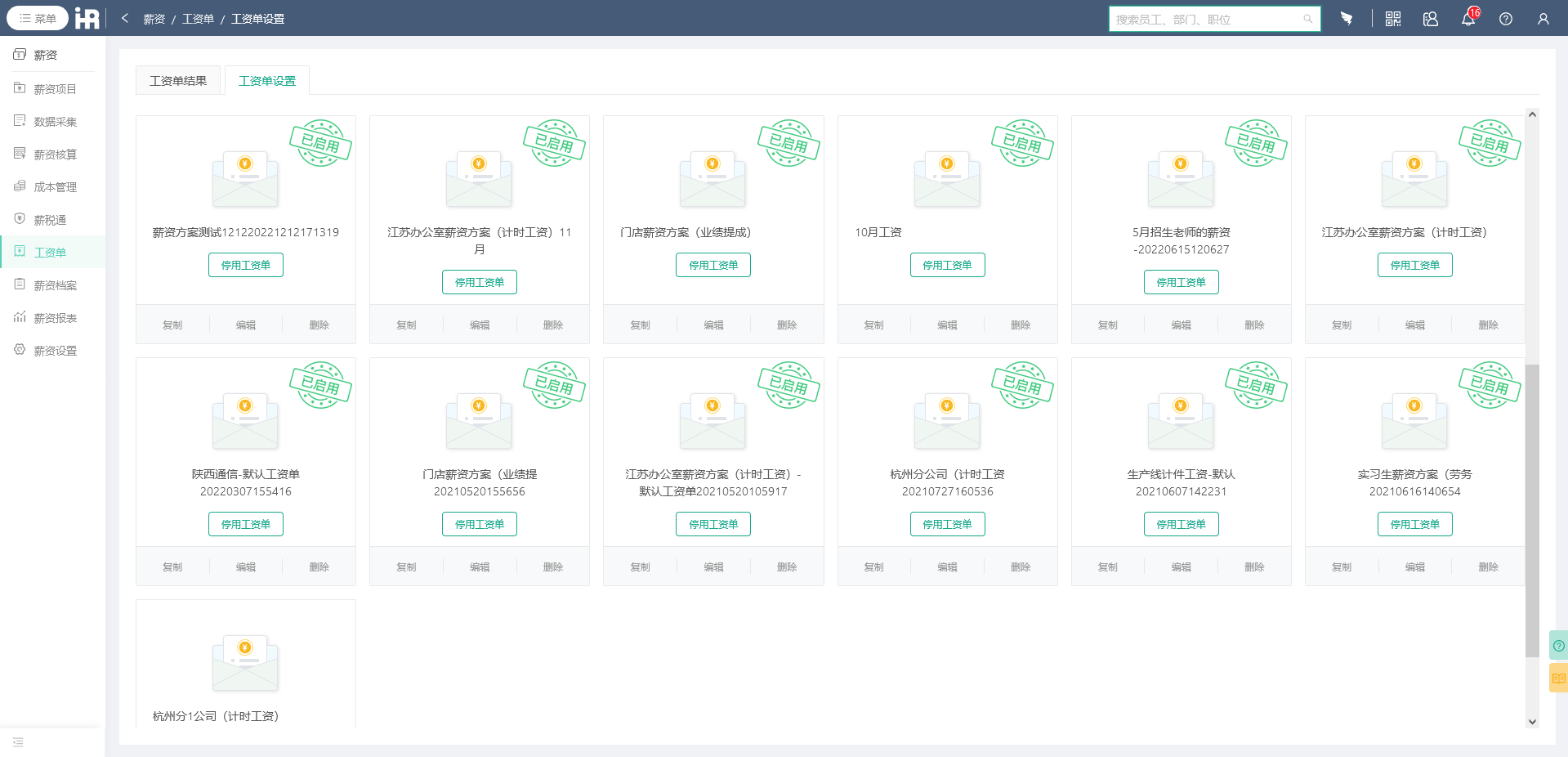

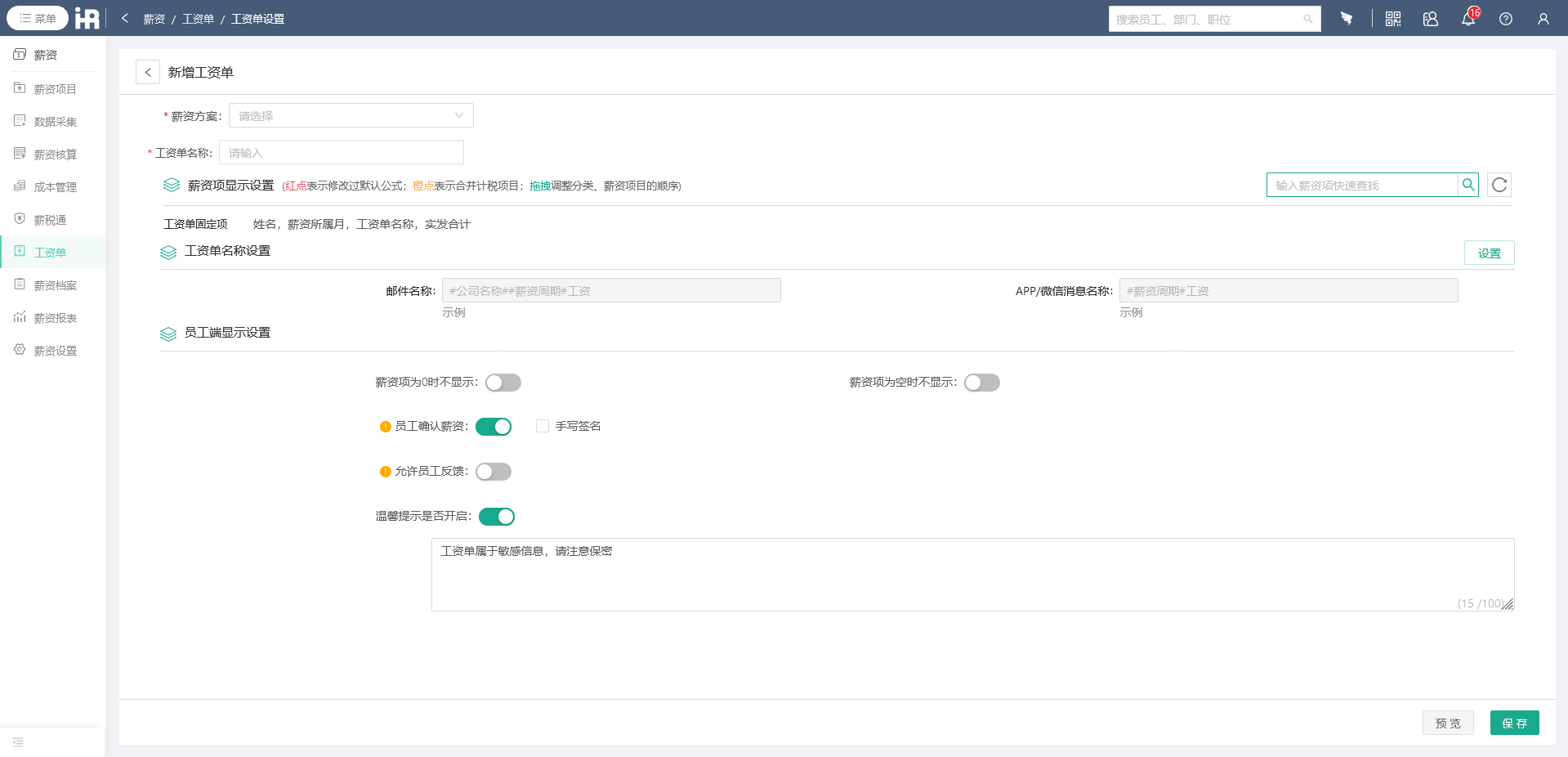

三、i人事的实践应用价值

以i人事薪酬系统为例,其通过三大技术模块提升算薪精确度:多维度数据看板实时呈现人力成本结构,比对功能自动核验历史数据波动,电子签核系统确保审批留痕可追溯。系统支持按区域、岗位、职级配置独立核算方案,尤其适合连锁零售、制造等跨地域运营企业。某物流企业接入后,薪资核算周期缩短60%,发放准确率提升至99.7%。

四、长效管理机制的构建

技术工具需配合管理机制才能持续生效。建议企业建立月度数据校准制度,定期更新社保基数、个税规则等关键参数;设置双人复核机制,在系统自动校验基础上增加人工抽检;开展HR专项培训,提升规则配置与异常处理能力。通过"系统+流程+人员"的三维优化,形成闭环管理。 薪资发放的精确度是企业数字化成熟度的直观体现。选择适配业务特性的算薪系统,本质上是在构建组织信任基础设施。以i人事为代表的化解决方案,通过数据贯通、规则沉淀、流程固化等技术手段,将传统的事后纠错转变为事前预防。这种管理范式的转变,不仅能降低操作风险,更释放了HR团队的战略价值,为企业在合规经营、成本优化、员工体验等多维度创造长期效益。

FAQ:

算薪误差通常由哪些操作环节引起?

常见误差点包括:考勤数据未及时同步、社保公积金基数未按政策更新、个税专项扣除信息遗漏、奖金发放规则误配置等。建议通过系统设置自动校验规则,并在每月算薪前进行数据完整性检查。

如何选择适合企业的算薪系统?

需重点考察三点:一是系统能否对接现有考勤/ERP等系统;二是是否支持自定义薪酬公式与区域化政策;三是是否具备异常预警功能。例如i人事系统提供200+预置计算模板,支持复杂排班与跨区域薪资方案配置。

电子签核如何保障薪资发放合规性?

数字化签批流程可实现三重保障:审批流自动匹配组织架构,工资单加密传输至员工移动端,所有操作记录留痕备查。i人事的电子签模块已通过ISO27001认证,确保数据储与传输。

如何处理历史薪资数据的回溯调整?

专业系统应支持薪资数据版本管理,可对比不同周期数据差异,并生成调整明细报表。i人事提供薪资回溯计算功能,自动关联个税累计预扣法,避免因补发薪资导致的个税计算误差。

算薪系统能否降低用工成本?

除直接减少差错成本外,系统可通过人力成本分析模型,识别异常薪资波动,辅助优化薪酬结构。某制造企业使用i人事系统后,年度薪资纠错成本降低82%,人力预算编制效率提升45%。