薪酬计算是企业管理中的关键环节,但传统软件常因操作繁琐、数据孤岛等问题导致效率低下。尤其在面对多岗位差异、浮动绩效、跨区域补贴等复杂薪资结构时,手工录入易出错、规则调整滞后等问题频发。某连锁企业曾因门店业绩提成规则复杂,每月耗费40小时核对考勤与销售数据,仍出现5%以上的薪资误差。这类场景暴露出传统算薪模式难以适应现代企业动态管理需求的痛点。

效率瓶颈背后的三大核心问题

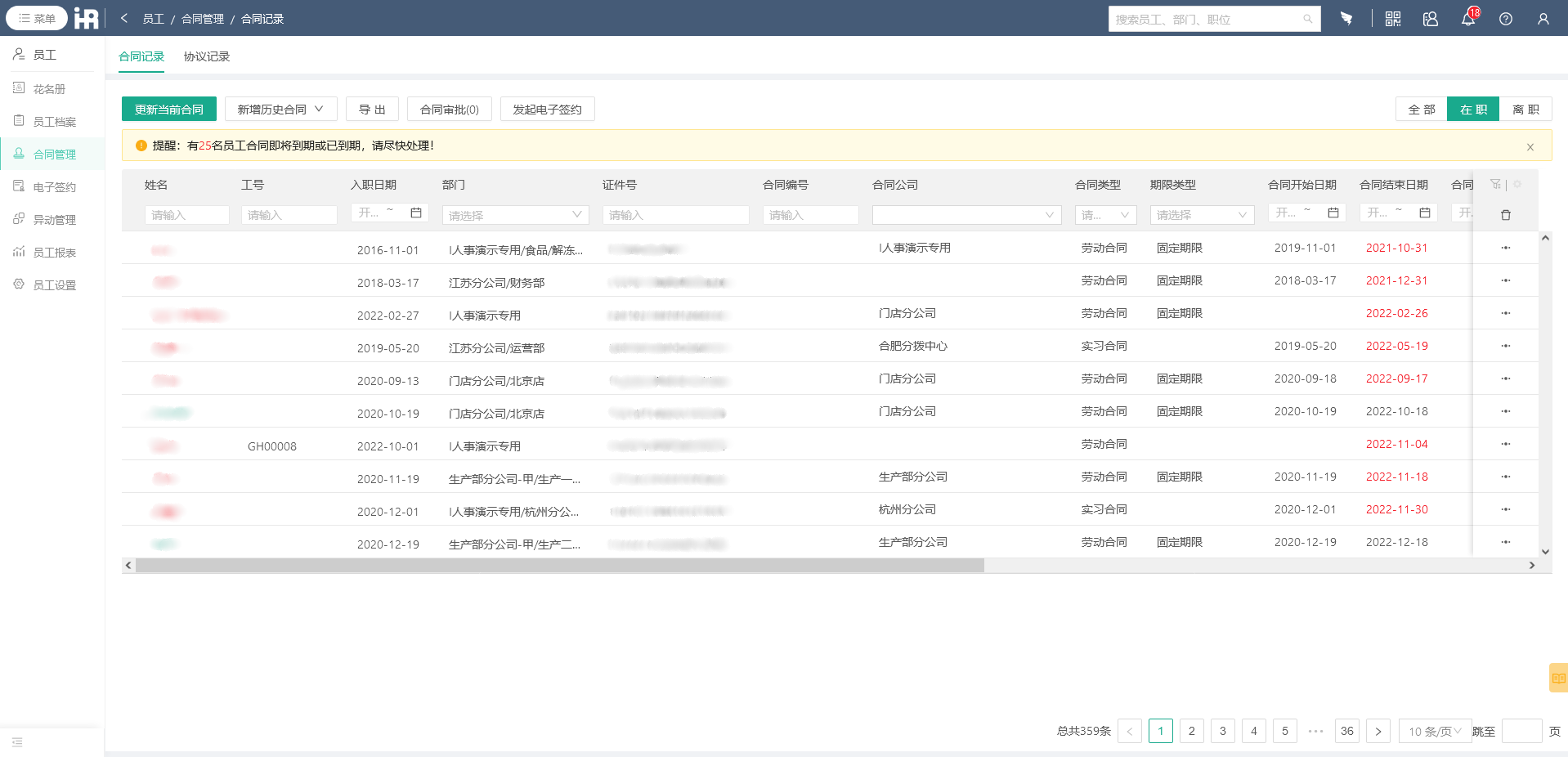

薪酬计算效率低下往往源于系统架构的固有缺陷。多数软件采用固定公式配置,难以应对弹性奖金、阶梯式提成等动态规则调整。数据孤岛现象普遍在,考勤、绩效、社保等模块独立运作,手动导入导出消耗大量时间。某制造企业HR反馈,其使用的旧系统需从3个平台导出数据再拼接核对,单月数据处理耗时超过25小时。更严重的是,缺乏校验机制导致错误传递——一个基础系数设置错误就可能引发全员薪资重算。

化重构算薪流程的关键路径

破解复杂薪资计算难题需要从底层逻辑进行流程再造。通过三个步骤可实现实质性突破:

- 建立动态规则引擎,支持按部门、岗位、职级配置独立计算方案

- 打通业务数据接口,实现考勤、绩效、福利等模块自动关联

- 设置校验节点,在计算前中后三个阶段进行异常预警

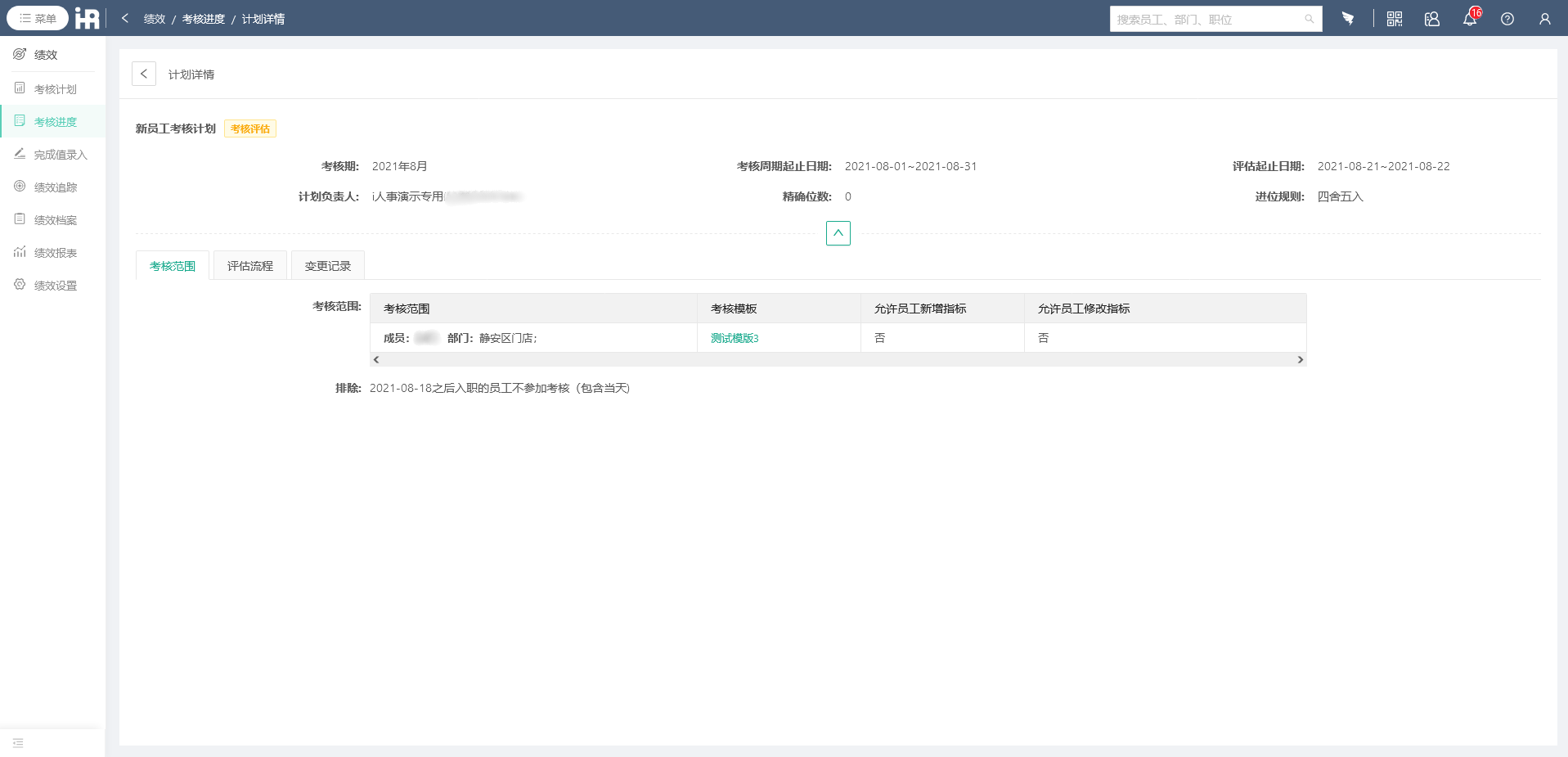

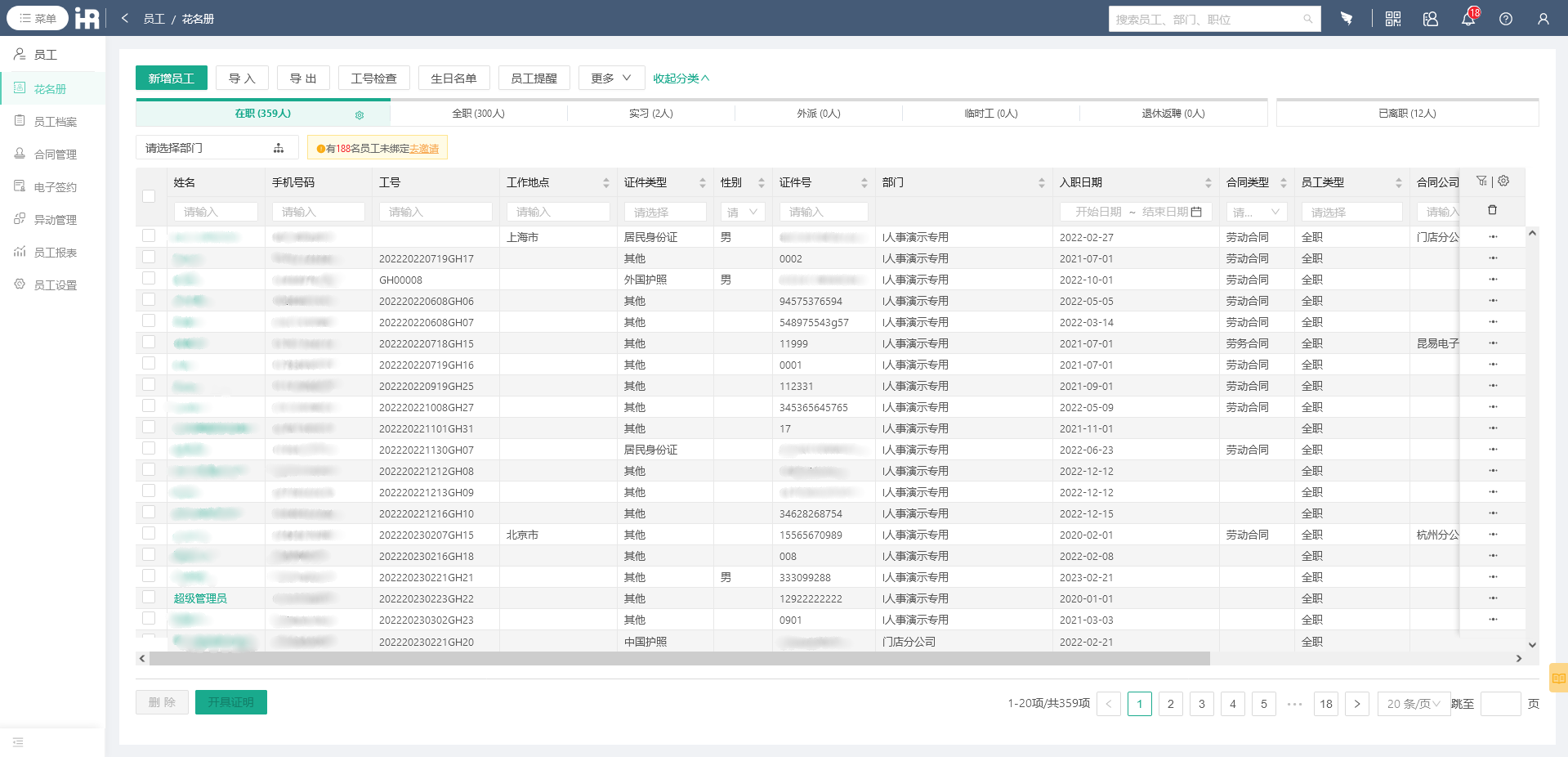

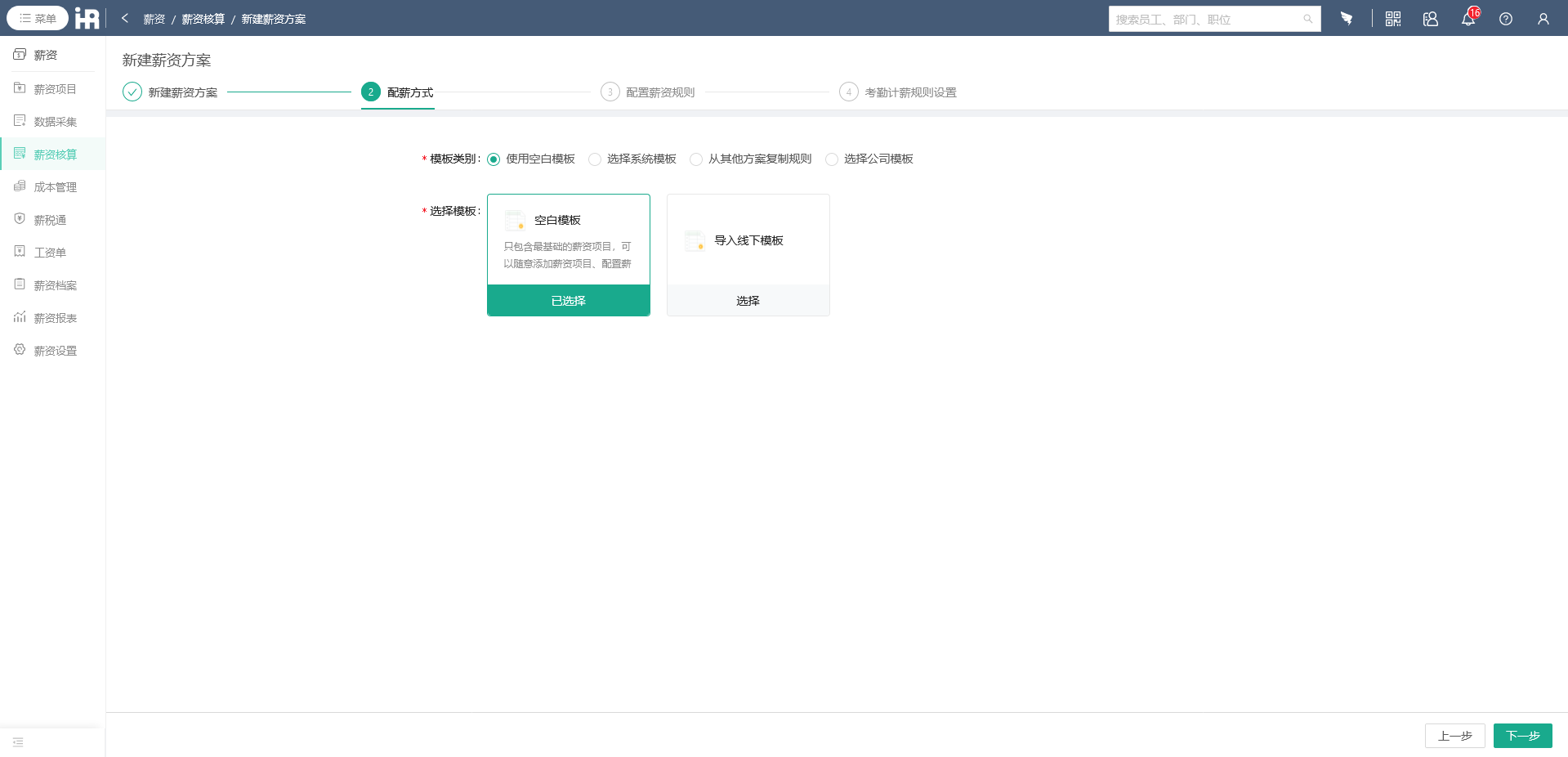

以i人事系统为例,其薪酬模块内置200+计算模板,支持自定义公式嵌套。某零售企业借助该平台,将跨区域门店的业绩提成计算时长从3天缩短至2小时,准确率提升至99.8%。系统特有的差异对比功能,可自动标记本月波动超过10%的薪资项,帮助HR快速定位问题源头。

技术赋能下的管理效能提升

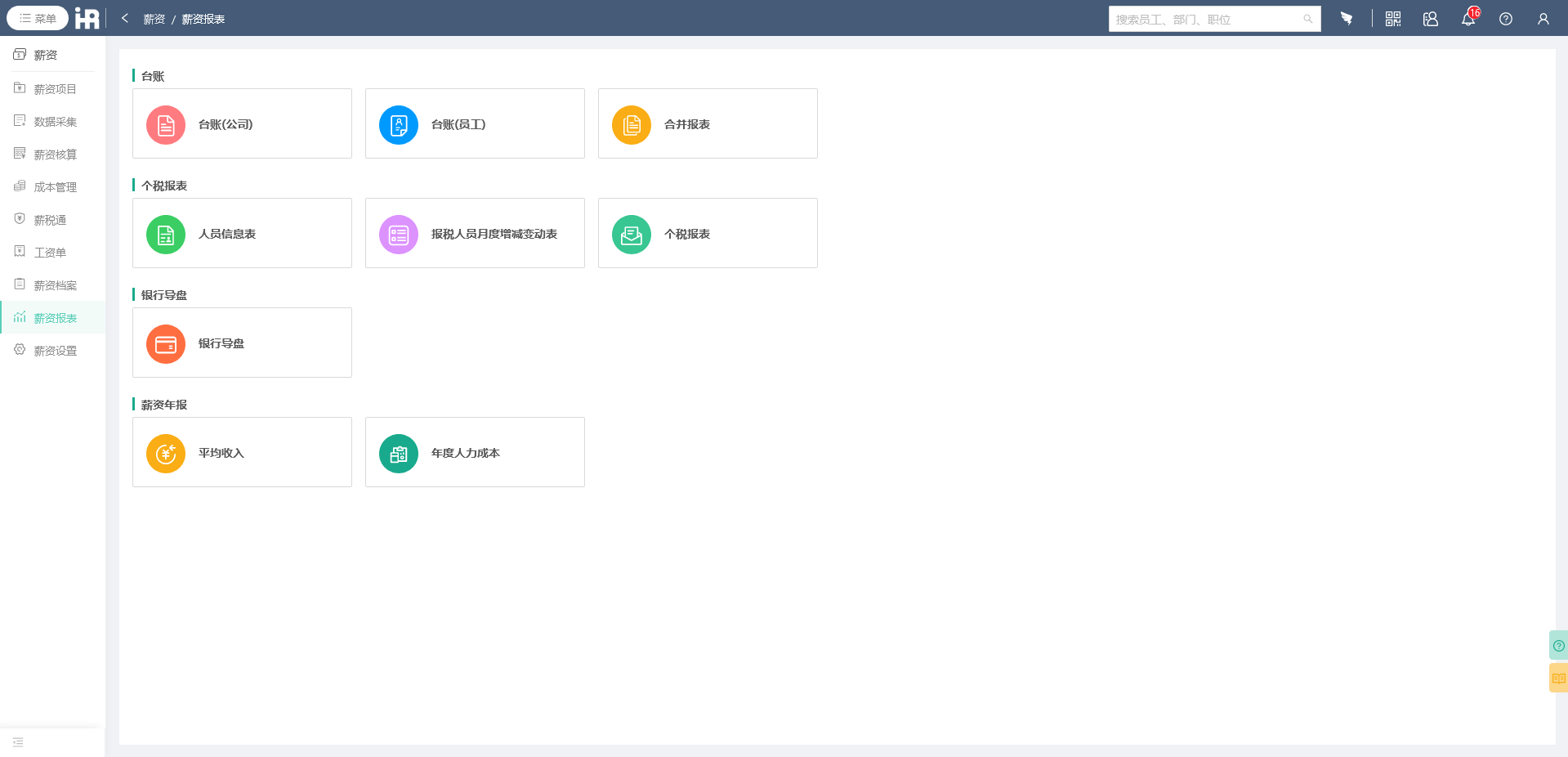

先进的人力资源管理系统正在重塑薪酬管理范式。i人事通过多维数据整合,将算薪过程分解为规则配置、数据抓取、计算、电子签核四个标准化环节。其特有的"规则沙箱"功能,允许HR在不影响现用方案的前提下测试新计算模型。系统还能自动生成分成本中心、分薪酬结构的23类分析报表,为企业优化人力成本结构提供数据支撑。 薪酬计算的数字化转型已从可选项变为项。通过化系统构建弹性、精确、透明的算薪体系,企业不仅能降低操作风险,更能释放HR团队的战略价值。选择适配业务特性的解决方案,建立数据驱动的薪酬管理机制,将成为企业应对复杂人力成本管控挑战的核心竞争力。

FAQ:

如何选择适合复杂薪资结构的计算软件?

重点考察系统的规则配置灵活性和数据整合能力。优质系统应支持多套薪资方案并行,允许自定义计算公式,并能自动对接考勤、绩效等业务数据。建议通过实际业务场景demo测试系统处理复杂计算逻辑的稳定性。

薪酬计算误差主要来自哪些环节?

常见误差源包括基础数据缺失、规则理解偏差、手工录入错误、跨系统数据不同步等。引入自动化系统可减少90%以上人为失误,通过设置数据校验规则和差异对比功能,能有效控制误差传递。

如何处理跨区域薪资差异问题?

建议采用支持多法律实体管理的系统,可按地区设置独立计算规则库。例如i人事支持按区域配置不同的社保公积金基数、补贴标准,系统自动识别员工所属区域应用对应规则,确保合规性同时提升计算效率。

电子签核如何保障薪酬数据?

专业系统采用银行级加密传输、分权限查阅机制。以i人事为例,其电子签核过程包含数字证书认证、操作留痕、防篡改水印三重防护,工资单查阅需通过员工本人身份验证,确保数据全流程可追溯。

系统能否满足临时性薪资方案调整需求?

先进系统提供敏捷配置能力。例如针对临时项目奖金发放,HR可在i人事快速创建独立计算方案,设置特定人员范围和时间周期,系统自动关联考勤绩效数据完成计算,项目结束后方案自动失效,不影响常规薪资体系。