在企业日常管理中,KPI绩效考核系统本应是提升效率的利器,但实际应用中常出现执行效果与预期不符的情况。数据显示,超过60%的企业在推行KPI体系后,员工满意度反而下降,考核结果与业务成果关联性薄弱。这种现象背后往往隐藏着系统设计缺陷与执行偏差的双重问题。当考核指标与业务战略脱节、数据采集方式落后、反馈机制缺失时,再完善的考核框架都会沦为形式主义工具。

目标设定与业务脱节

某连锁零售企业曾将"客户投诉率"作为门店核心KPI,却忽略了不同区域客群特征的差异性。一线员工为达成指标,采取拒绝受理合理投诉的消极应对方式,终导致客户流失率上升。这种"指标漂移"现象暴露出KPI设计中的典型问题:

- 考核维度简单复制模板,忽视企业特有发展阶段

- 量化指标与质量指标配比失衡,过度追求数字化呈现

- 部门间指标缺乏协同,出现考核目标相互冲突

数据采集与处理缺陷

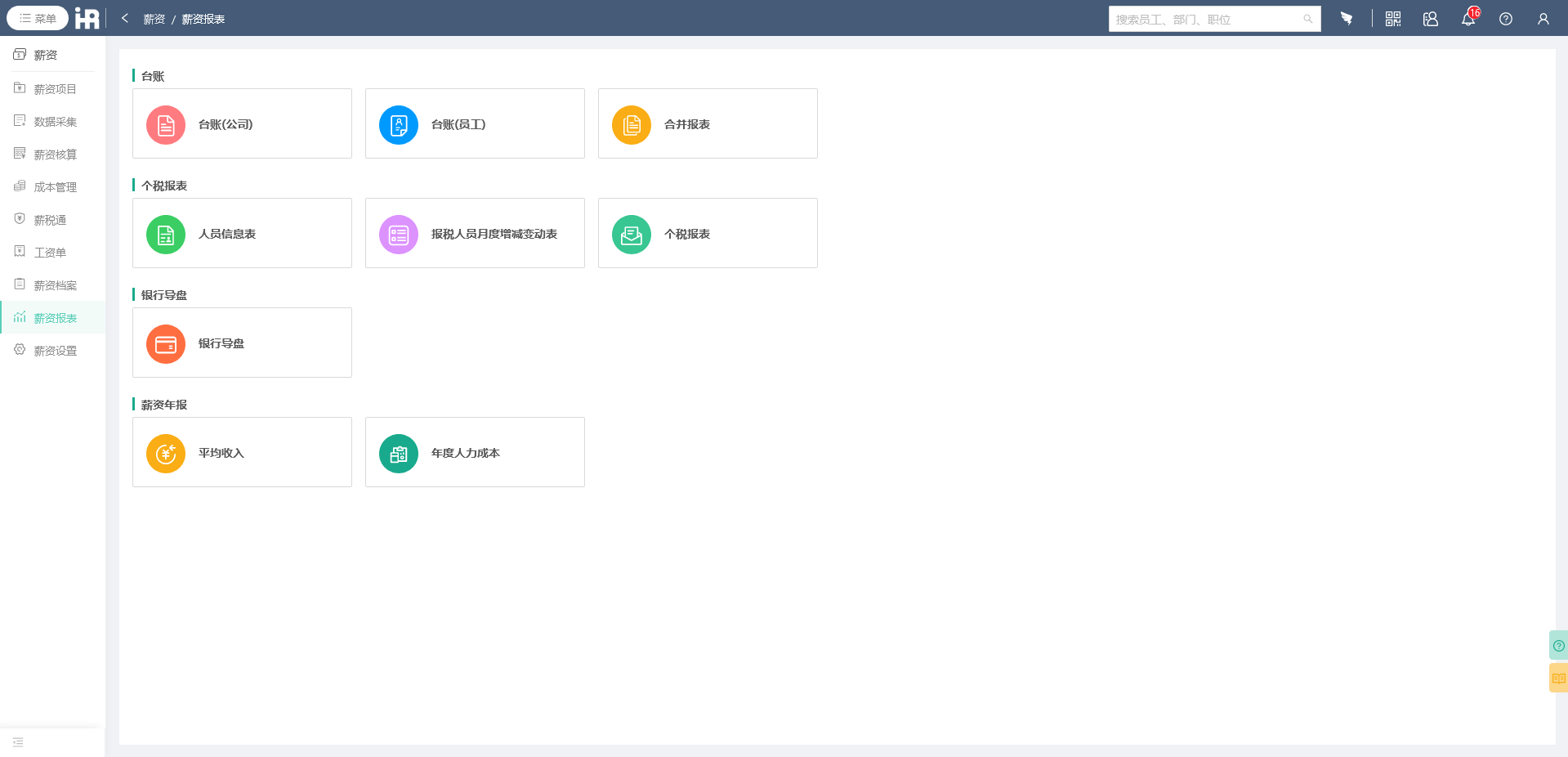

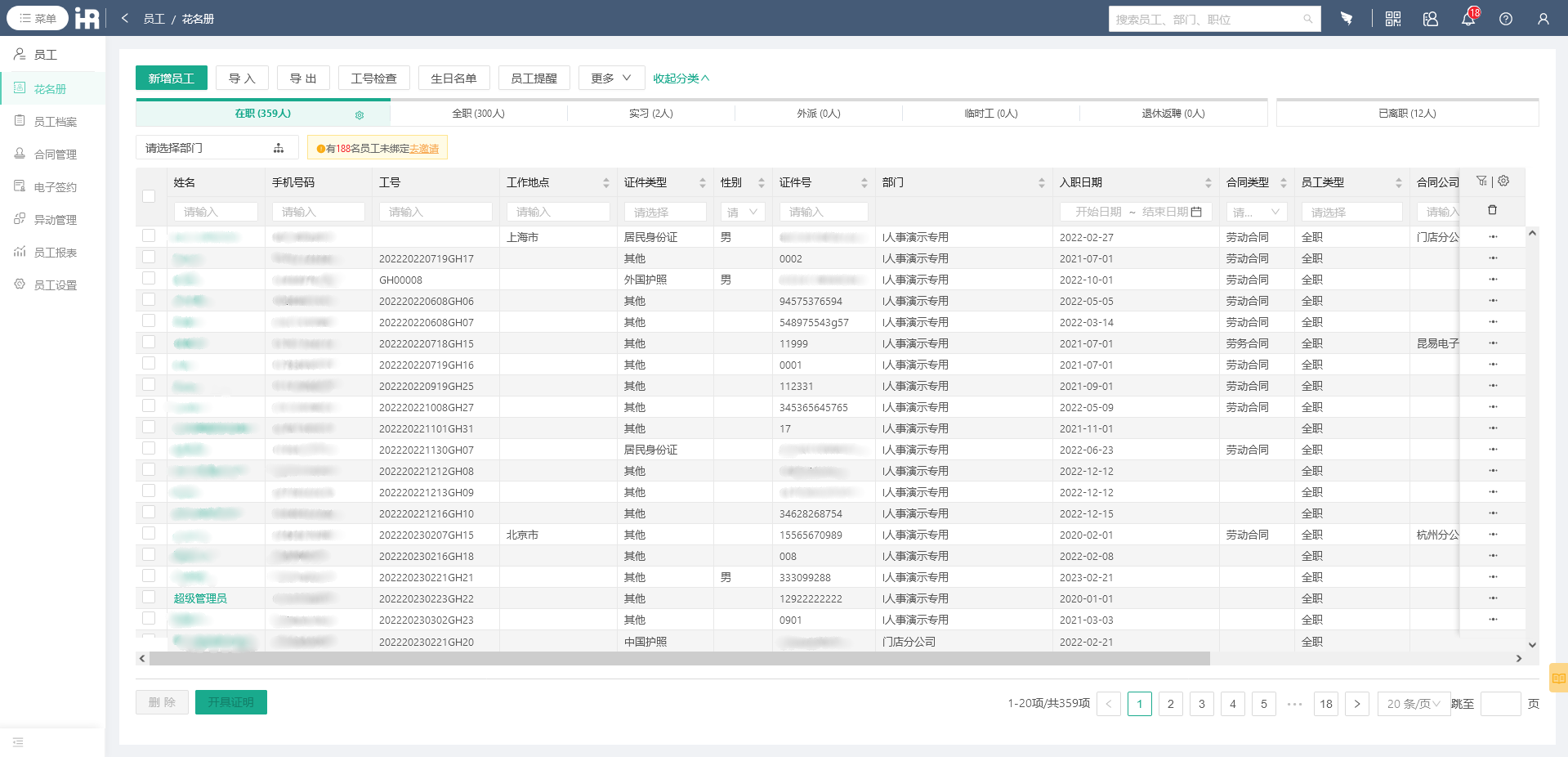

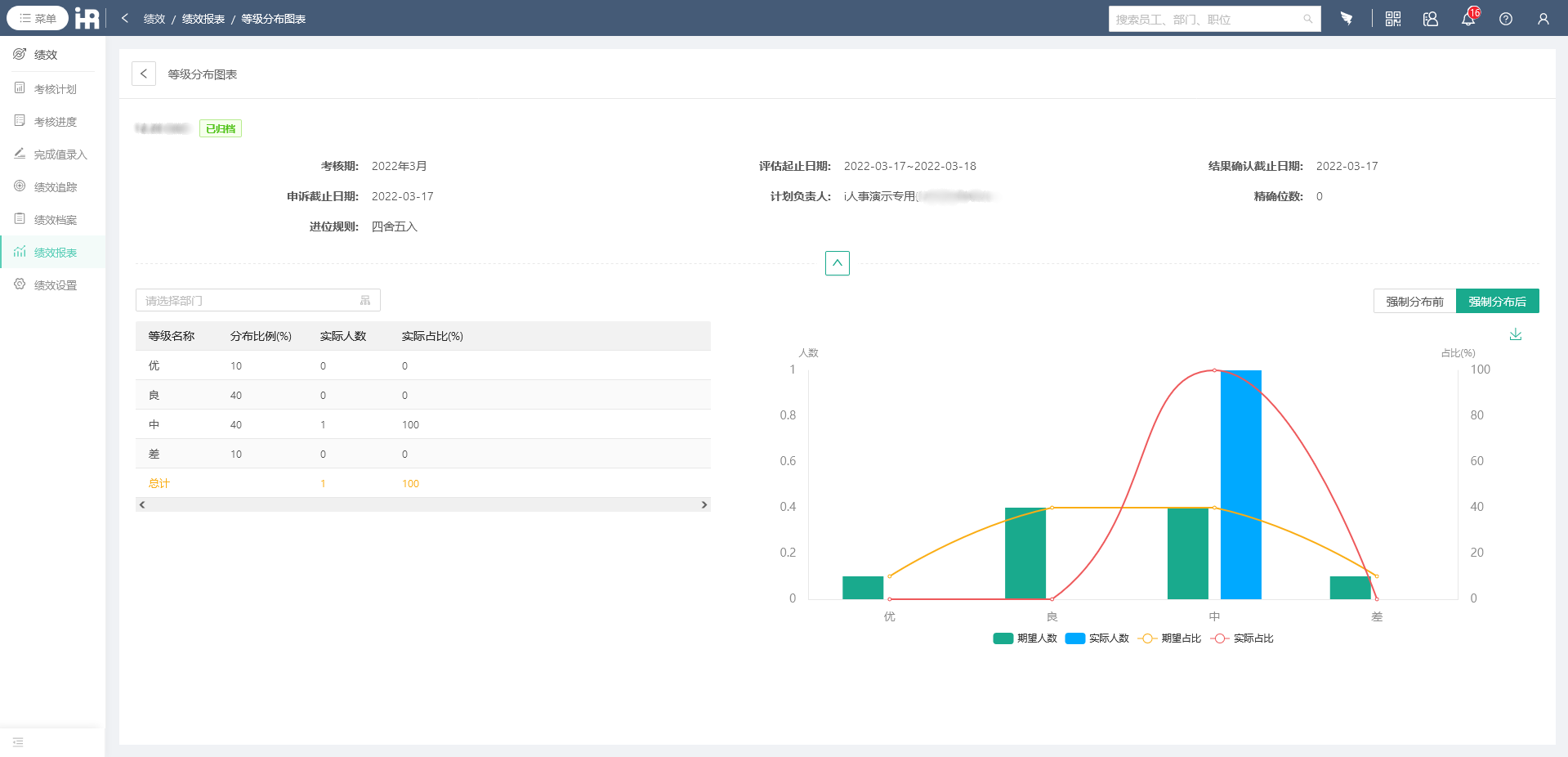

制造企业常面临工时统计误差问题,传统手工记录方式导致30%的绩效数据在偏差。某汽车零部件厂商引入i人事系统后,通过设备联网自动采集生产数据,将工时统计准确率提升至98%。化系统可实现的改进包括:

- 多源数据自动整合,消除信息孤岛

- 实时数据看板动态反映绩效进展

- 异常数据自动预警机制

沟通反馈机制缺失

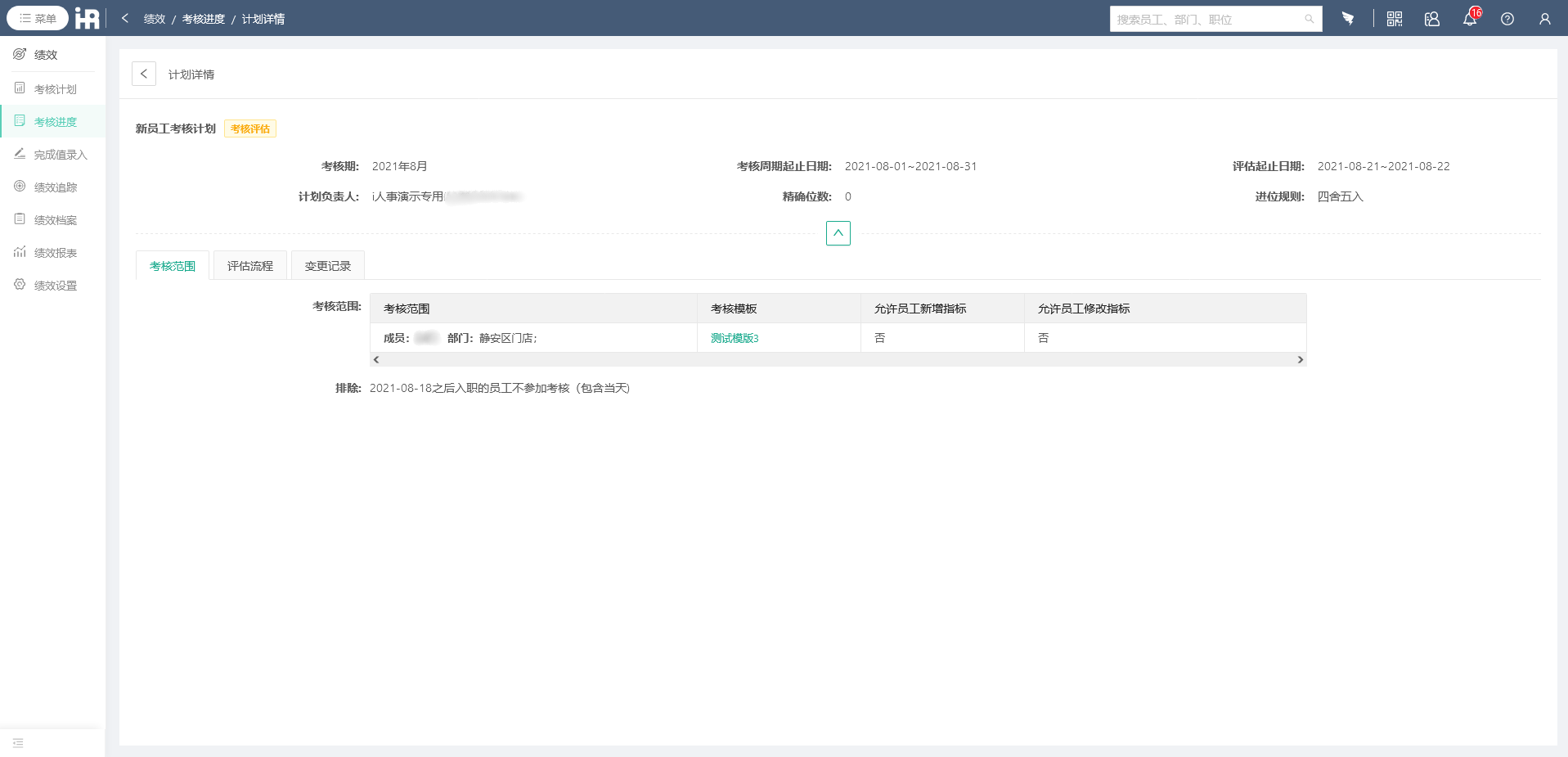

绩效考核不应是单向的评估行为。某互联网公司使用i人事的360度反馈模块后,员工对考核结果的认同度提升40%。有效沟通体系应包含目标共识、过程辅导、结果复盘三个完整闭环。数字化平台的优势在于建立透明化的沟通渠道,使考核数据与沟通记录可追溯、可分析。

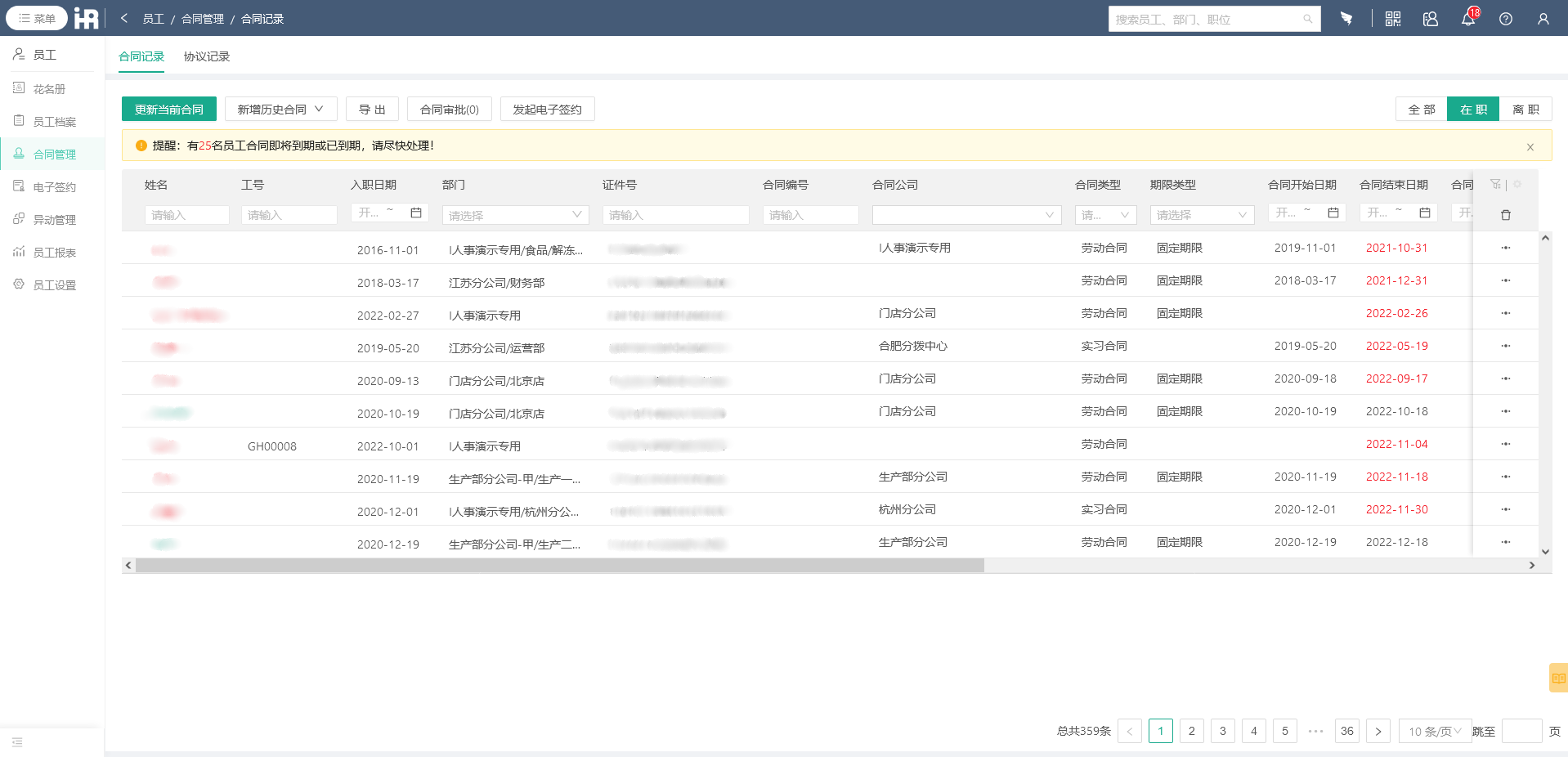

系统迭代滞后问题

市场环境快速变化时,固定考核指标容易成为创新阻力。某连锁餐饮企业通过i人事的可配置化绩效模块,实现季度指标动态调整,使新品推广提升25%。系统应具备参数灵活调整、考核模型快速迭代、历史数据分析三大核心能力。绩效考核系统的有效性取决于"设计-执行-反馈"的动态平衡。当企业选择i人事这类具备分析、弹性配置、数据贯通特性的系统时,实质上是在构建持续改进的管理生态。这种数字化工具不仅解决技术层面的问题,更重要的是推动管理思维的进化,使绩效考核真正成为战略落地的助推器而非负担。

FAQ:

KPI指标设定如何避免脱离实际?

建议采用战略工作坊形式,将企业战略逐层分解为可执行目标。i人事系统内置的指标库支持从标准、企业历史数据、岗位特性三个维度生成建议指标,同时允许HR根据实际情况调整权重和计算公式。

如何解决跨部门考核数据不一致?

建立统一的数据治理规范,通过系统对接消除信息孤岛。i人事支持与主流ERP、CRM系统对接,实现销售数据、生产数据、服务质量数据等关键信息的自动同步,确保考核基础数据同源同频。

绩效考核结果如何有效应用?

建议建立绩效结果三维应用模型:即时激励(奖金分配)、能力发展(培训规划)、组织优化(岗位调整)。i人事的分析模块可自动生成人才九宫格,直观展示员工绩效与潜力分布,为决策提供数据支撑。

怎样处理员工对考核结果的质疑?

构建透明化的申诉反馈通道至关重要。i人事系统提供考核过程全记录功能,支持随时调阅目标设定、过程记录、评分依据等完整数据链,配合线上沟通模块实现争议的高效处理。

传统企业如何平稳推进考核改革?

建议采用"试点+迭代"的渐进式改革路径。可先选择1-2个部门使用i人事系统进行数字化考核试点,通过3-6个月的数据积累和流程优化,逐步形成适合企业特点的考核模式,再向全公司推广。