在企业管理实践中,OKR(目标与关键成果)和KPI(关键绩效指标)是两种主流的绩效管理工具。OKR强调目标对齐与创新突破,通过设定挑战性目标和可量化的关键成果,激发团队潜能;KPI则更注重结果导向,通过量化指标衡量员工对核心业务的贡献。两者看似对立,实则互补——OKR适用于战略级目标拆解和创新型任务,KPI更适合稳定业务场景的精细化考核。企业需要根据发展阶段和业务特性灵活搭配,例如将OKR用于部门级战略落地,同时保留KPI保障基础业务达标。

OKR与KPI的核心差异

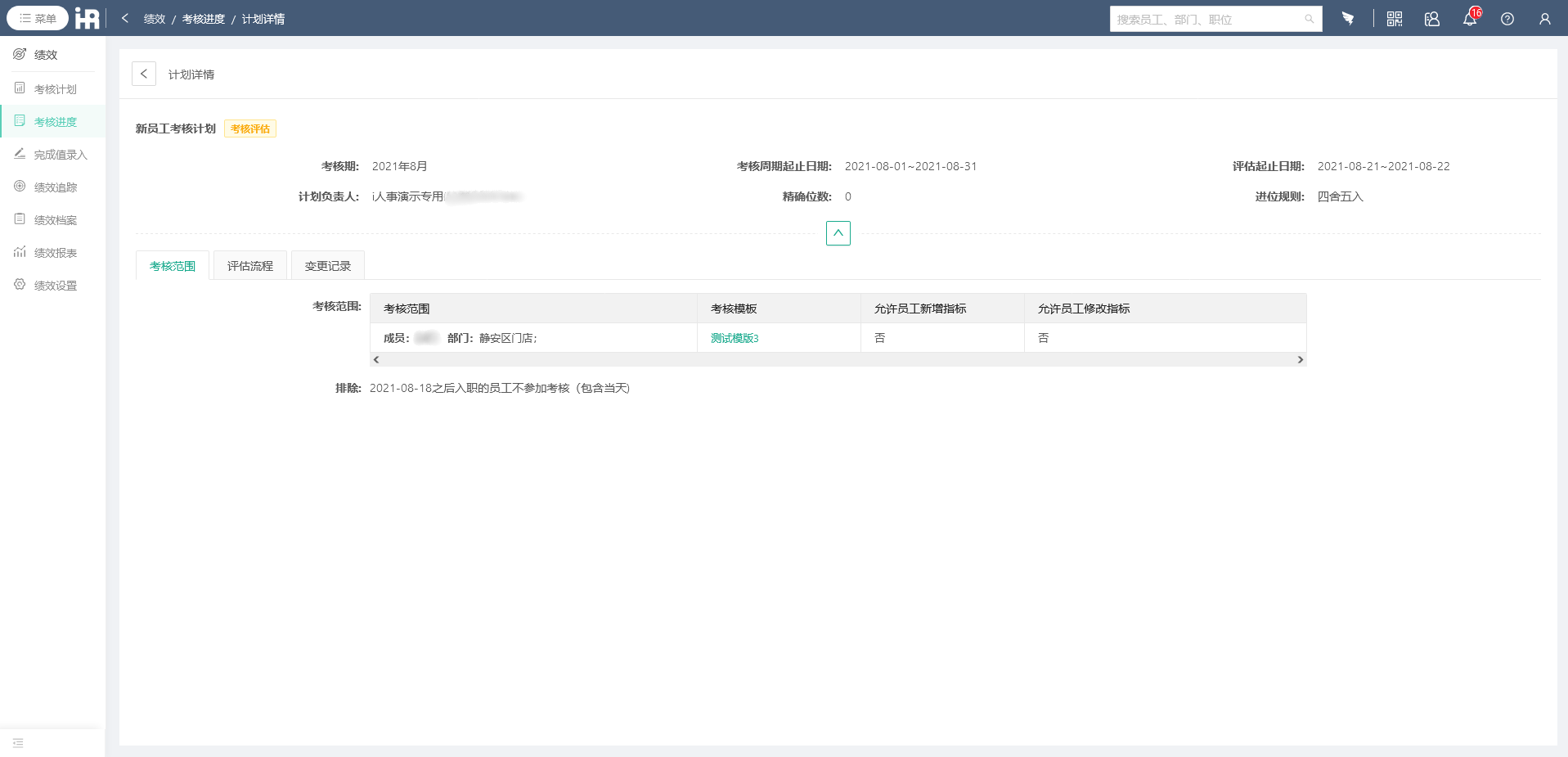

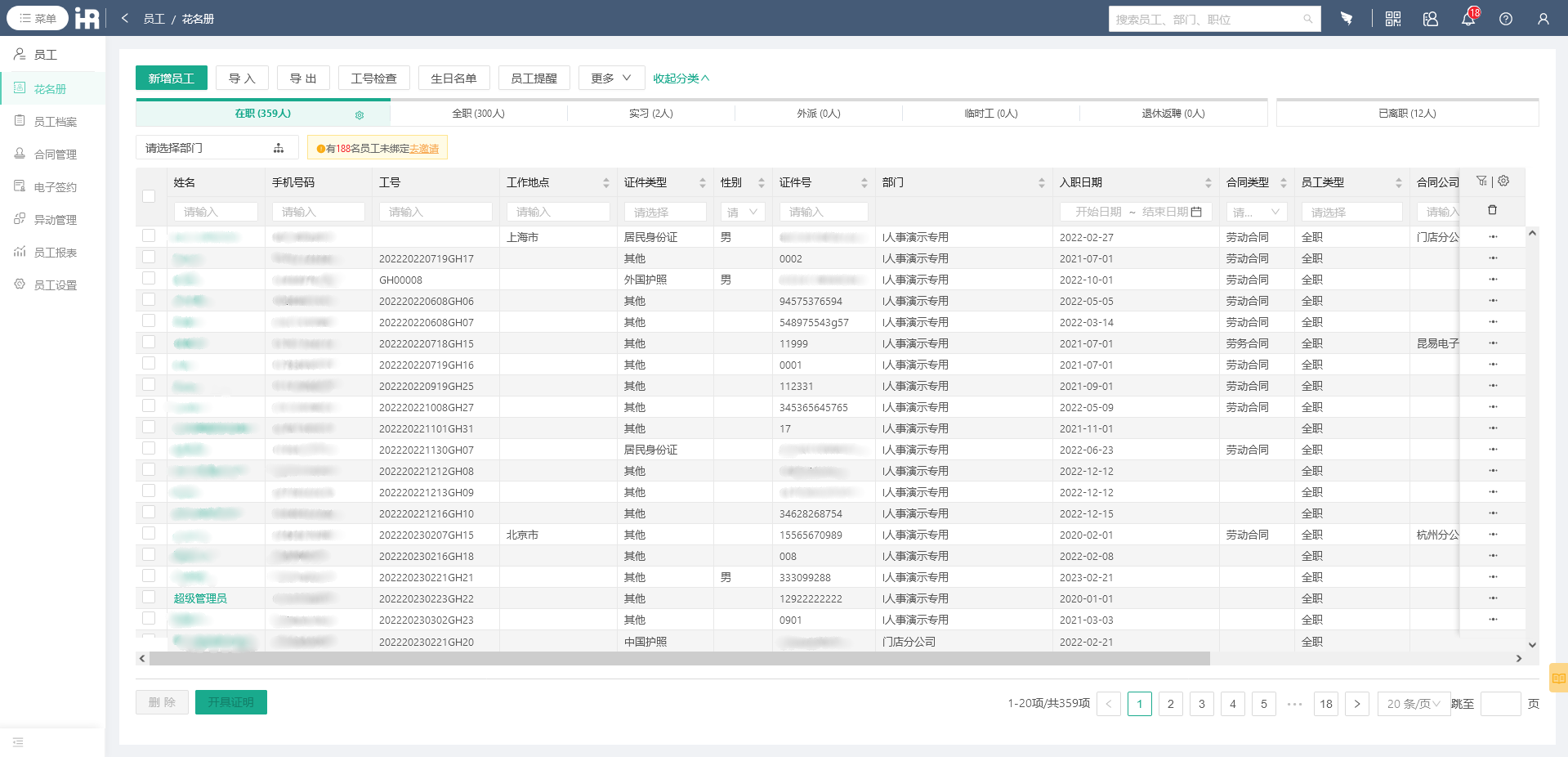

从设计逻辑来看,OKR是"目标+里程碑"的组合,关键成果(KR)需具备挑战性,完成率70%即算成功;KPI则是必须达成的刚性指标,完成是基本要求。以连锁零售为例,使用OKR可设定"提升区域市场渗透率"这类战略目标,关键成果包括"新开3家门店""会员复购率提升15%"等;而KPI则聚焦"单店日均销售额""库周转率"等具体业务指标。i人事绩效系统支持两种模式并行,企业可根据岗位特性差异化配置,例如总部管理层适用OKR,门店员工采用KPI。

动态结合的实施策略

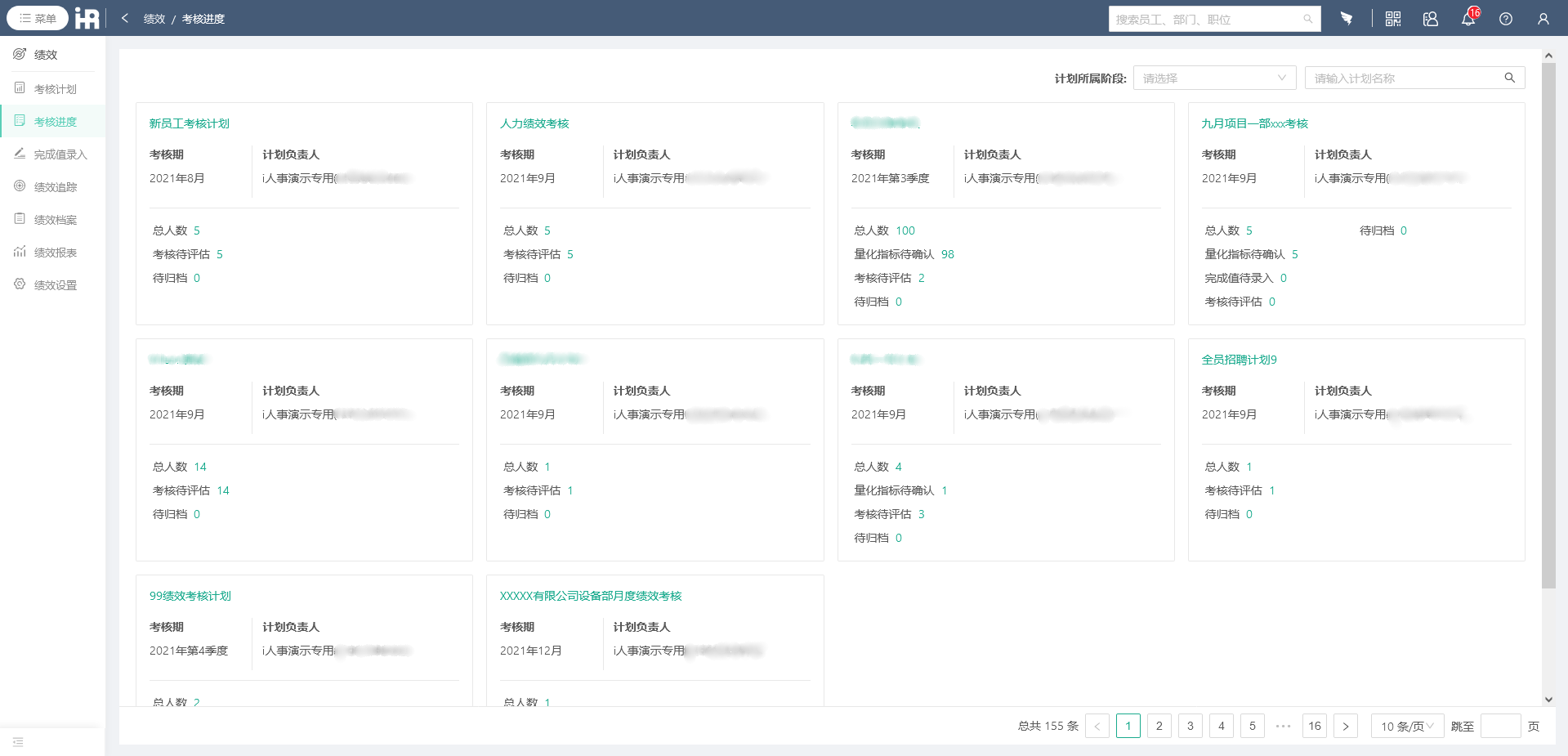

有效的结合方式是将KPI作为OKR的基础保障。某连锁餐饮集团通过i人事系统实现:在总部层面用OKR推动"数字化转型"战略,关键成果包含"上线排班系统";门店层面则保留"人效比""客单价"等KPI。系统自动将总部OKR拆解为部门级任务,同时关联员工KPI考核数据,形成从战略到执行的闭环。这种分层管理既保持业务稳定性,又为创新预留空间。i人事的多维度绩效比对功能,还能帮助分析OKR与KPI的协同效果。

- 战略层:OKR驱动长期价值创造

- 执行层:KPI确保短期业务达标

- 支持系统:通过数字化工具实现动态调整

选择工具的三大考量因素

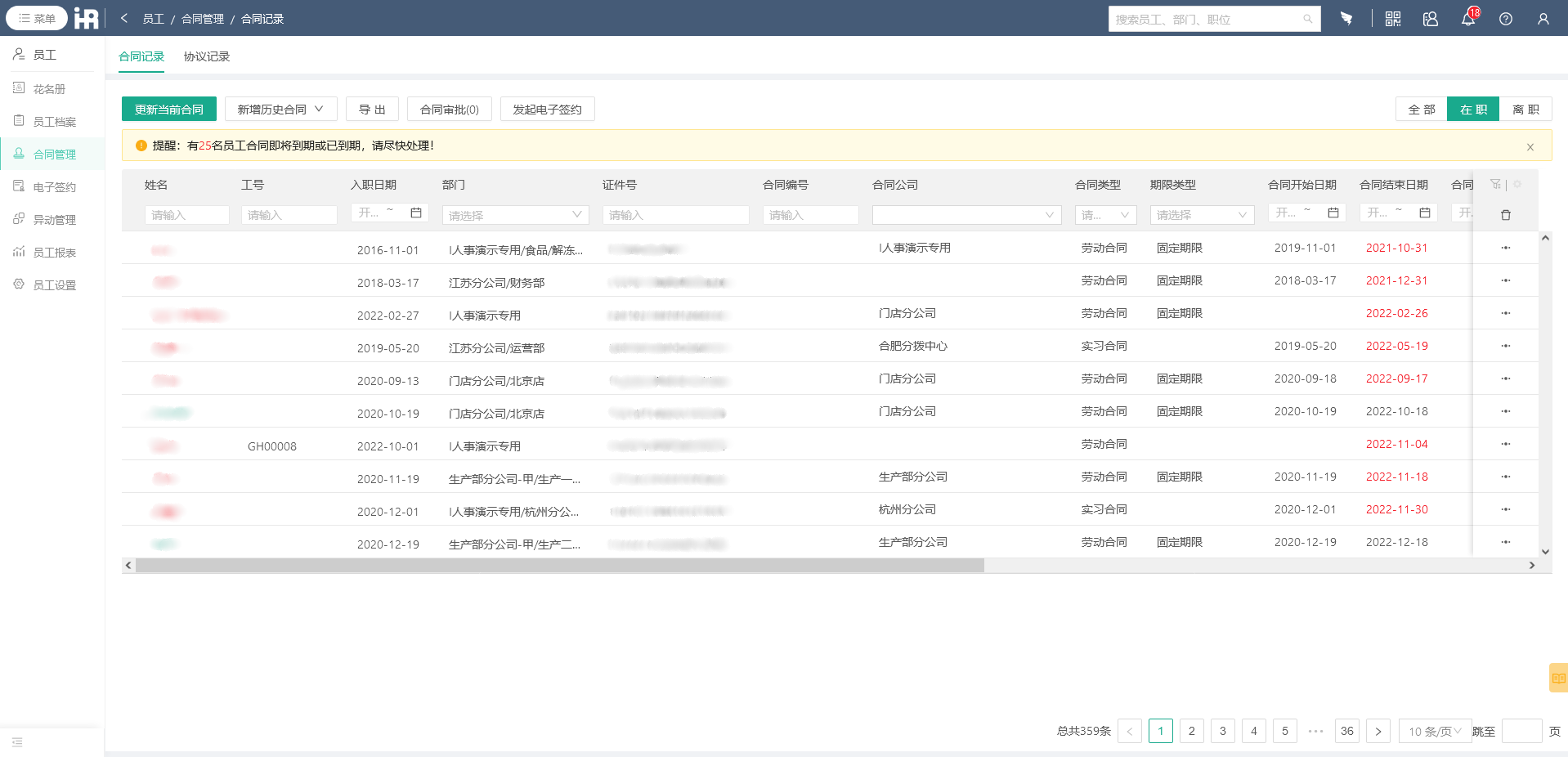

企业需评估三个维度:首先是业务特性,标准化程度高的制造业更适合KPI,互联网等快变优先OKR;其次是组织规模,跨区域连锁企业可通过i人事的集团化管理功能,实现不同子公司模式的灵活配置;之后是管理成熟度,OKR要求更高的文化开放度和员工自驱力。实践中,许多企业选择在i人事系统中先建立KPI体系,待数据沉淀后再逐步导入OKR,这种渐进式改革能有效降低管理风险。

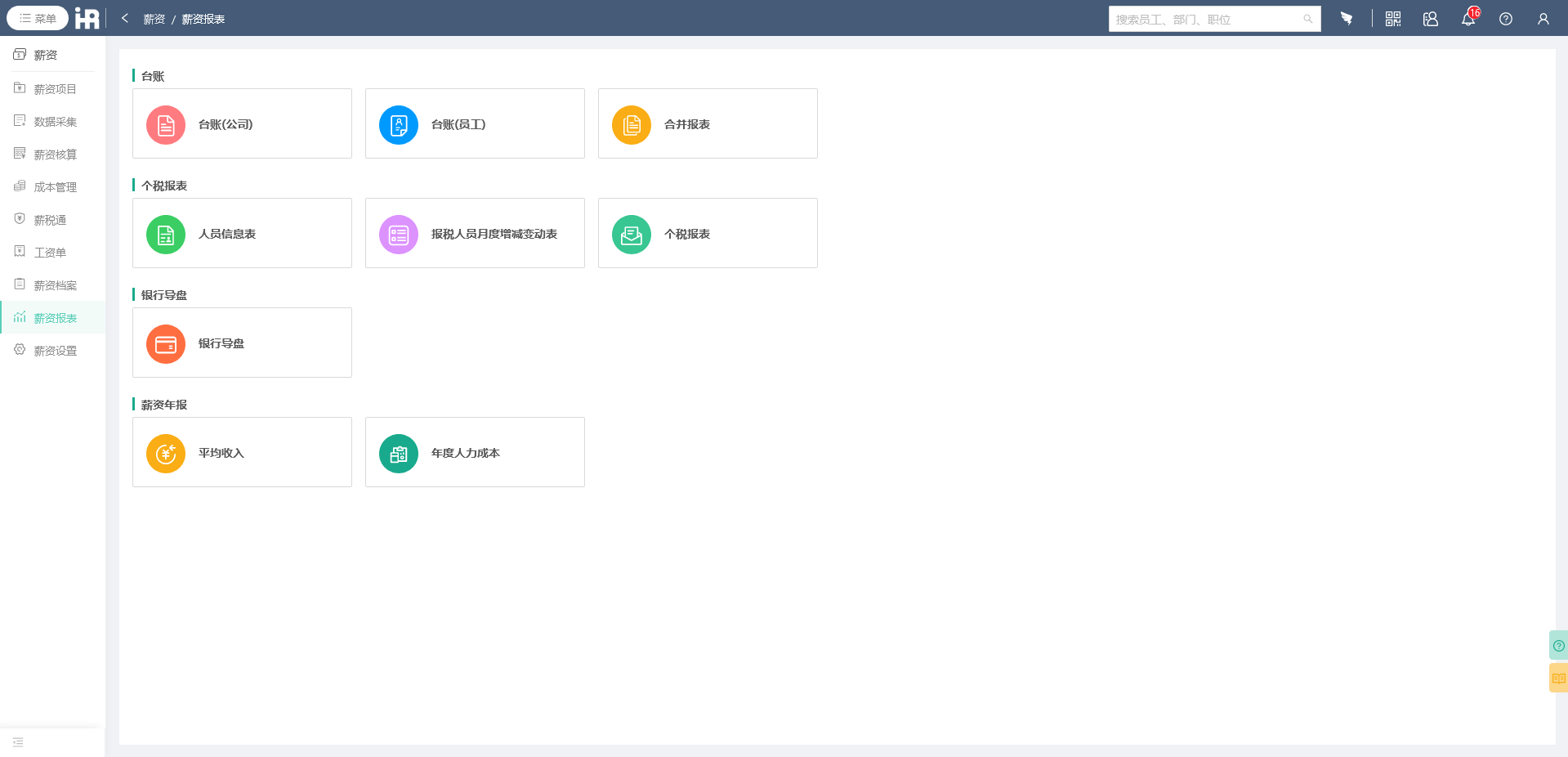

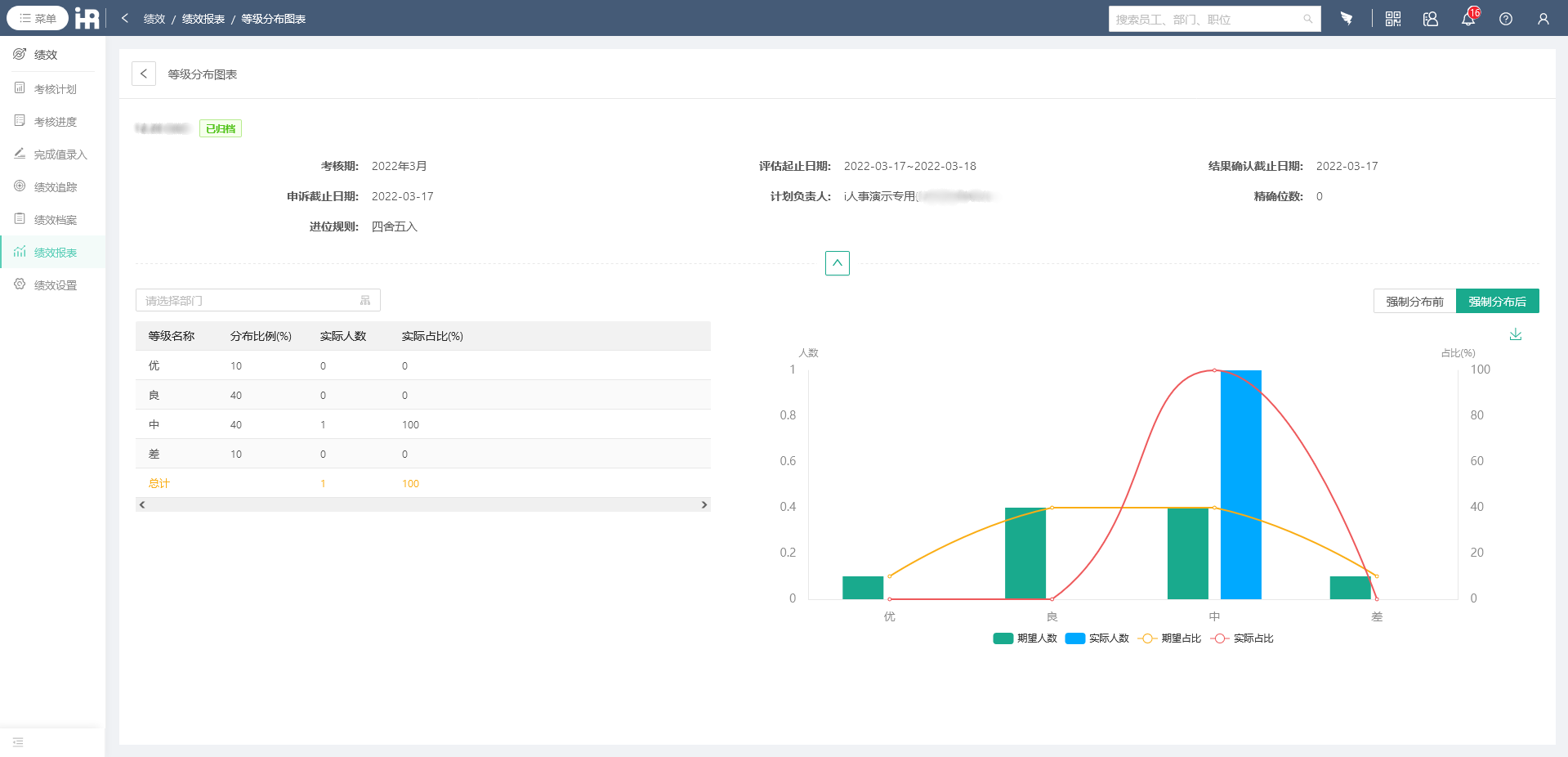

数字化工具的赋能价值

绩效管理的复杂性在于需要实时追踪多维数据。以某零售客户为例,其使用i人事系统实现:OKR进度看板自动同步至各门店店长手机端,KPI数据每小时更新并生成排名;系统还能根据绩效差距培训课程。这种"目标-执行-反馈"的数字化闭环,解决了传统绩效管理滞后性的痛点。尤其对连锁企业而言,总部分析报表可穿透至单店人效数据,为OKR与KPI的权重调整提供依据。 无论是OKR还是KPI,本质都是目标管理的工具而非目的。的企业往往根据战略周期动态调整两者比例:业务转型期加大OKR权重,稳定发展期侧重KPI。借助i人事这类专业HR系统,企业能实现绩效档案的长期沉淀,通过分析历史数据不断优化考核体系。值得注意的是,工具效能的发挥终依赖于组织文化的适配——当员工理解绩效管理是为了共同成长而非单纯考核时,OKR与KPI的协同价值才能真正释放。

FAQ:

OKR和KPI可以同时使用吗?

完全可以。建议将KPI作为基础业务保障指标,OKR用于突破性目标。例如连锁企业可用KPI考核门店销售额,同时用OKR推动"私域流量运营"等创新项目。i人事系统支持两种体系数据并联分析。

初创企业更适合哪种绩效工具?

初创期建议以OKR为主,因其业务方向可能快速调整。当核心业务模式稳定后,可逐步加入KPI。使用i人事等灵活系统可降低模式切换成本。

如何避免OKR与KPI的考核冲突?

关键是通过系统设置合理的权重分配。例如将OKR占比设为30%-40%,其余为KPI。i人事的算法可自动检测指标矛盾并预警。

门店员工适合用OKR考核吗?

基础岗位建议以KPI为主,但可将OKR用于店长级管理人员。例如用OKR推动"客户体验优化"项目,同时保留"客诉率"等KPI底线指标。

绩效数据如何实现实时可视化?

专业HR系统如i人事提供多终端数据看板,支持按区域/门店/个人维度穿透查询,并自动生成趋势分析图表,帮助管理者快速决策。